ディテールの積み重ねで成り立つ小売ビジネス

「ディテールの積み重ねで成り立つリテール」という古くからの言葉がありますが、これは今でも多くの場面で当てはまります。ほんのわずかな判断の違いが、売上や利益に大きな差を生むことがあるためです。

精度の高い需要予測があってこそ、各店舗やチャネルで「その日、本当に必要な商品」が何であるかを見極めることができます。これは、在庫リスクを抑えながら商品を欠品させず、お客様にしっかりと届けるための、最も確実な方法です。また、信頼性の高い予測は発注業務にとどまらず、キャパシティの計画や、店舗・物流センターに必要な人員の配置、さらにはリードタイムの長い仕入れ判断などにも活用できます。

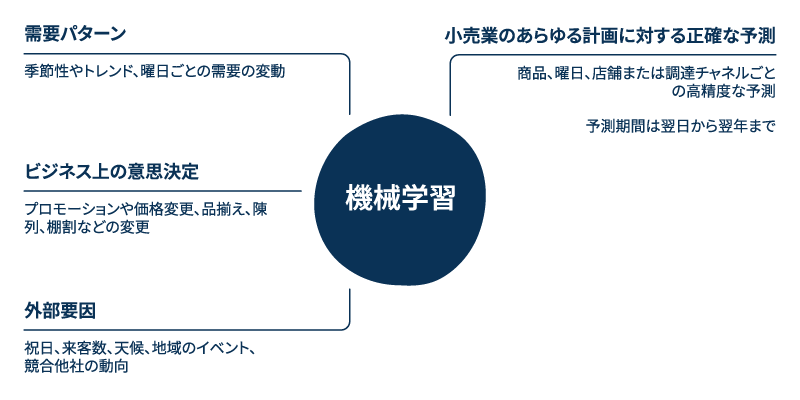

安定した条件下であれば、正確な需要予測を立てることは難しくありません。ただ、小売の現場では、需要はさまざまな要因に日々影響を受けており、安定していることのほうがむしろ珍しいのが実情です。需要計画の担当者は日々、以下のような非常に多くの要素を考慮しながら需要を見極めています。

- 曜日や季節ごとに繰り返される、ベースラインとなる需要の変動

- プロモーションや価格変更、陳列の工夫など、お客様の関心を集めるための社内施策

- 地域のイベント、店舗周辺の環境変化、競合状況、さらには天候などの外部要因

多くの要因が複雑に絡み合う小売の現場では、すべての影響要素を人手で同時に考慮するのは、現実的に非常に難しいといえます。こうした複雑な変動を精度高く捉えるために、有効な手段となるのが機械学習です。店舗ごとの違いやチャネルの特性も含めて、需要に影響を与える多様な要素をきめ細かく反映できる点が、大きな強みとなっています。このような背景から、現在では多くの小売企業が、需要予測におけるテクノロジー活用の軸を、機械学習へと移行し始めているのです。

1. 機械学習とは?なぜ今、小売業にとって必要なのか?

機械学習とは、システムが新たなプログラムを追加せずとも、データをもとに自ら学習し、継続的に判断や提案の精度を高めていく技術です。小売の現場では日々膨大なデータが生まれているため、こうした機械学習の価値は非常にわかりやすく現れます。システムにデータを与えることで、アルゴリズムはその中にあるパターンを見つけ出し、以後はそれをもとに、より適切な判断を行えるようになります。

基本的には、入力されるデータが多ければ多いほど、より深く有効な学習が可能になります。こうした仕組みによって、機械学習は、日々の需要に影響を与える多種多様な要素やその関係性を、小売の需要予測に組み込むことを可能にします。これは極めて大きな価値を持ちます。というのも、例えば天候データだけでも、需要に影響を及ぼし得る変数が数百種類にも及ぶことがあるからです。機械学習のアルゴリズムは、社内データだけでなく、外部のデータソースも活用しながら、提供された情報をもとに継続的に予測モデルを自動生成・改善していきます。その最大の利点は、人手をかけることなく、多様な情報源から得られる膨大なスケールのデータを処理・学習できる点にあります。

もちろん、機械学習アルゴリズムは新しいものではなく、何十年も前から存在します。しかし今日ほど、大量のデータと、それを高速に処理できる演算リソースに恵まれた時代はこれまでありませんでした。

2. 機械学習は需要予測をめぐる小売業の課題に対応する

機械学習は、膨大な量のデータを扱う小売環境で高い能力を発揮するツールです。需要の変化を予測したり説明したりするためにデータを利用できる場面なら、活用しない手はありません。場合によっては、データが欠けている部分を補うことさえ可能です。

2.1 需要に影響する複雑な現象

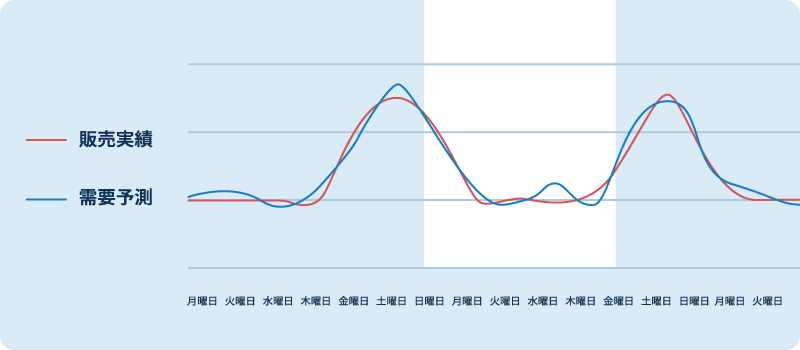

需要予測の手法として、時系列モデルは古くから広く用いられてきました。曜日や季節など、繰り返し現れるパターンに対しては、比較的精度の高い予測を行うことができます。しかし私たちの経験では、機械学習を活用した需要予測の方が、時系列モデルと同等、あるいはそれ以上の精度を安定的に実現できるケースが多く見られます。時系列モデルは、基本的に過去のパターンをそのまま未来に当てはめるアプローチです。一方で、機械学習はもう一歩踏み込み、例えば「曜日」や「季節」といった要因と需要との間にある因果関係や相関関係そのものをデータから捉えようとする点に特長があります。

機械学習は、予測の精度を高めるだけでなく、需要予測の業務そのものをシンプルにし、手間を大きく減らす効果もあります。例えば、従来の時系列モデルでは、生成されたベースラインの売上予測に対して、プロモーションや価格変更など今後の施策を手動で加味しなければなりませんでした。一方、機械学習はこうした要因をはじめからモデル内で考慮しており、個別に修正を加える必要がありません。

さらに、機械学習は数多くの要因を個別に捉えるだけでなく、複数の要素が組み合わさったときの相乗的な影響も捉えることができます。例えば、「晴れて暖かい天気」と「週末」が重なると、バーベキュー商品の需要はより大きく跳ね上がる傾向があります。

こうした複雑な相互作用による変化まで加味できる点も、機械学習の大きな特長のひとつです。

2.2 価格変更やプロモーションなど、需要に影響するビジネス上の意思決定

小売の需要は、外的要因だけでなく自社の意思決定によっても大きく変動します。プロモーション、価格変更、商品の陳列方法の変更など、店舗運営のさまざまな施策がその代表例です。こうした施策の多くは、小売企業自身が計画・管理しているにもかかわらず、その影響を正確に予測するのは依然として難しいのが現状です。

機械学習を活用すれば、価格変更が商品の需要にどの程度影響を与えるか(価格弾力性)を正確にモデル化することが可能になります。この価格弾力性の把握は、プロモーション施策の効果予測において非常に有用であり、また、シーズン終了や品揃え変更の前に在庫を計画的に売り切るためのマークダウン価格の最適化にも役立ちます。加えて、小売企業は仕入先の価格改定や原価の変動に応じて、販売価格を柔軟に見直す必要があります。こうした日常的な価格調整にも、価格弾力性の知見は大いに活用できます。

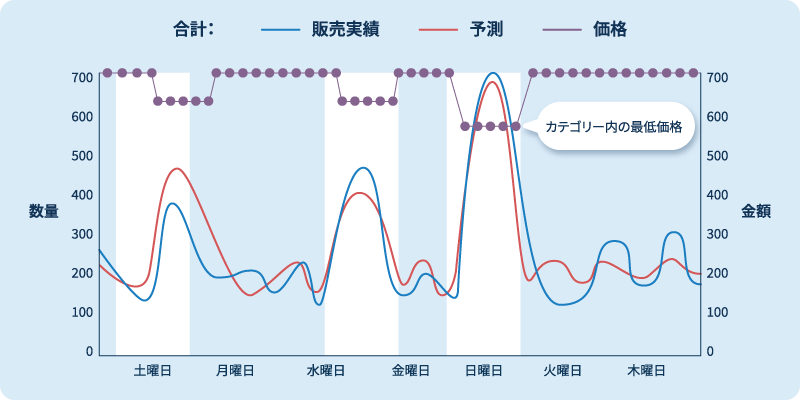

ただし、価格弾力性だけでは価格変更の影響をすべて捉えきれません。多くのカテゴリーでは、同じカテゴリ内の他商品との価格の「相対的な位置づけ」も、需要に大きな影響を与えます。例えば、あるカテゴリ内で最も安い商品が、他の商品に比べて不釣り合いに高い需要を獲得する、といった傾向はよく見られます。こうした価格ポジショニングの要素も含めて自然に予測に組み込めるのが、機械学習による需要予測の強みです(図3参照)。

2020年に実施された北米の食品小売企業を対象とした調査では、回答者の70%が「プロモーションによる売上上昇」を予測する際に、価格・施策の種類・店頭での見せ方など、あらゆる要素を十分に加味できていないと答えました。とはいえ、多くの企業が「本当はそうした要素まで考慮できるようになりたい」と考えています。

ここでも、機械学習がその課題をサポートしてくれます。機械学習を活用した需要予測により、小売企業はプロモーションの影響をより正確に予測できるようになります。具体的には、以下のような要因を幅広く、かつ同時に考慮することが可能です。

- プロモーションの種類(例:値引き、まとめ買い など)

- チラシ広告や店頭POPといったマーケティング活動

- 商品ごとの値下げ幅

- 商品の陳列場所(例:エンドキャップや特設テーブルでの展開 など)

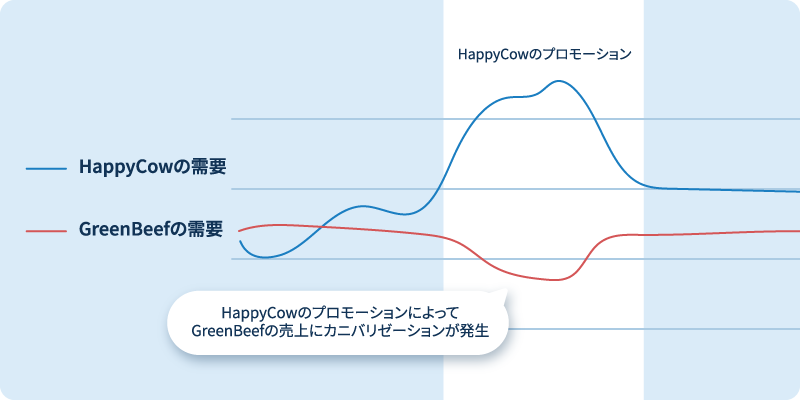

プロモーションによって同一カテゴリ内の他商品が売れにくくなる「販売のカニバリゼーション(共食い現象)」は、小売業でよく見られる現象のひとつです。とくに生鮮食品カテゴリーでは、この影響を需要予測に反映させることが非常に重要です。例えば、あるスーパーマーケットで「HappyCow」と「GreenBeef」という2つのブランドのオーガニック赤身ひき肉を扱っているとします。このとき、HappyCow製品に対して値引きなどのプロモーションを実施すれば、当然ながらHappyCowを選ぶお客様が増えると予想されます。その一方で、本来GreenBeefを購入していた一部の需要がHappyCowに流れることになり、GreenBeefの売上は相対的に減少する可能性があります。もしこのカニバリゼーションの影響を需要予測に反映できていなければ、GreenBeefの商品は過剰に発注され、結果として在庫過多や廃棄ロスにつながってしまうリスクがあります。

カニバリゼーションの影響を受けるすべての商品について、人手で予測を調整するのは現実的ではありません。調整すべき商品の数があまりにも多く、またその影響パターンは、店舗ごとの品揃えや購買行動によって大きく異なるためです。ここで機械学習の強みが活きてきます。各店舗に固有のパターンを自動的に学習し、予測に反映できるアルゴリズムの力によって、カニバリゼーションの影響をモデルに組み込むことが可能になります。

一方で、HappyCow製品のプロモーションは、「ひき肉」カテゴリの外にある関連商品の売上を押し上げる可能性もあります。これは、いわゆるハロー効果(波及効果)と呼ばれる現象です。例えばハンバーガー用のバンズなどは、ひき肉とセットで購入されるケースが多く、非常にわかりやすい相関関係が存在します。

ただし、こうした影響はカテゴリ横断的かつ拡散的に広がるため、影響を受けるすべての商品を特定するのは非常に困難です。

機械学習をもってしても、すべてを網羅的に捉えるのは容易ではありません。例えば、ひき肉に関連して購買される可能性がある商品には、玉ねぎ、ポテトチップス、ビール、スイカ、タコスのキット、サラダ用食材、クラッカー、とうもろこし、ウスターソース、醤油などと、無数のバリエーションが考えられます。そのため、仮に予測システムがこうした関係性のすべてを自動で認識できなくても、担当者が把握している関係性については、予測を柔軟に調整できる仕組みを備えておくことが重要です。

2.3 天候や地域のイベントなど売上に影響する外部要因

天候、地域のイベント(コンサートやスポーツ試合)、競合他社の価格変更といった外部要因も、需要に大きな影響を与えることがあります。ただし、これらを予測に反映させるには、膨大な作業を要するため、需要予測ソフトウェアによる自動化が不可欠です。例えば高温の日にはアイスクリームの売上が伸び、雨が続く時期には傘の需要が増えるといった傾向は、直感的にも理解しやすいでしょう。

しかし、小売企業が扱う全商品を対象に考えると話は一気に複雑になります。天候の影響を受ける商品を、どうやって網羅的に見つけ出すか?気温、日照、降水量など、複数の天候変数をどこまで考慮すべきか?日照の影響は、夏と冬、週末と平日でどう変わるのか?こうした問いに答えるのは、人手では非常に難しい領域です。

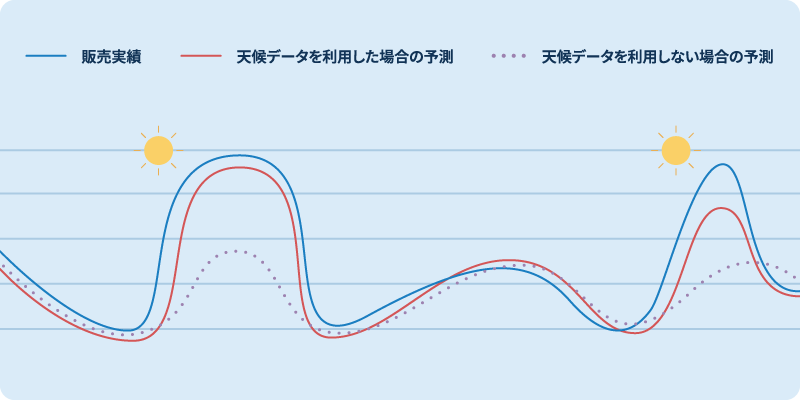

天候データの活用は、機械学習の効果が最もわかりやすく現れる分野のひとつです。機械学習アルゴリズムは、ローカルな天候データと、実際の販売実績との関係性を自動で検出し、予測モデルに反映させることができます。しかもその分析は、人の直感や常識では気づけないような相関関係にまで及びます。さらに、地域ごと・店舗ごとの粒度で最適化された予測を行えるため、人手ではとても対応できないレベルの細やかさで対応できるのです。

実際の現場では、店舗スタッフや担当者が天気予報を見て「今週は暑そうだからアイスを多めに」といった対応を行うことがあります。しかし、「今週は雨が多そうだから、夏でもアイスの需要は少し下がりそうだ」といった微調整まではなかなか手が回らないのが実情です。その点、機械学習を活用したシステムであれば、こうした細かな需要の変化も自動的に予測に組み込むことができます。人の手を煩わせることなく、精度の高い予測が実現できるのです。

私たちの経験では、機械学習によって天候の影響を自動的に予測に取り込むことで、天候に敏感な商品における予測誤差が5〜15%改善されました。また、商品グループ単位や店舗単位で見ると、最大40%の誤差削減が実現できたケースもあります。

小売業において、需要予測に組み込むべき外部データは天候だけに限りません。例えば、以下のようなさまざまな外部データソースを活用することで、予測精度や業務成果をさらに高めることが可能になります。地域の過去・未来のイベント情報(例:サッカーの試合やコンサートなど)、競合他社の価格情報、人の移動に関するデータ(モビリティデータ)といったデータも、天候データと同様に、予測モデルに大きな付加価値を与える要素です。

実際にRELEXは、英小売企業WHSmithの空港店舗において、航空便のスケジュールが需要にどう影響するかを機械学習を用いて分析する取り組みを支援しました。航空会社から提供される外部データを予測システムに組み込んだことで、WHSmithは需要予測の精度を向上させ、生鮮品の廃棄ロスを大幅に削減しながら、品切れの抑制(=サービスレベルの向上)にも成功しています。

2.4 需要に影響を及ぼす未知の要因

ここまでの内容では、需要に影響を与える要因(曜日・季節のパターン、自社施策、外部要因など)が明確に特定できるケースを中心に見てきました。しかし、実際の現場では、要因がはっきりしないまま需要が変化するケースも少なくありません。こうした状況でも、機械学習は予測の精度を高める上で有効です。

小売業は一般的に多くのデータを保有していますが、店舗単位やSKU単位に近づくほど、情報が不完全または記録されていないことが多くなります。しかし実際には、こうした粒度のレベルで補充判断が行われることがほとんどです。例えば実店舗では、近隣の競合店の出店・閉店といった地域の出来事が需要に大きく影響を及ぼします。また、店舗周辺の道路工事や建物の改装といった環境変化によって来店客数が一時的に減少するといった影響も考えられます。

残念ながら、こうした地域要因や突発的なイベントは、システム上に明示的に記録されていないケースが多々あります。さらに、企業内部の施策でさえ、マスターデータ上には反映されていないことがあります。例えば、ある商品の品揃え変更、価格改定、一部店舗での特設陳列の追加などは、記録が漏れることも少なくありません。

幸い、機械学習アルゴリズムを活用すると、このようなケースにおいても、過去の販売実績に現れた「変化点(change point)」を自動的に仮定し、その後のデータを追跡して影響を検証することができます。

例えば、あるタイミングを境に需要水準が大きく変わった場合、モデルは「レベルシフト(level shift)」としてその変化を検出し、新たな需要水準に即座に予測を適応させることができます。これにより、プロモーションやイベント、季節性といった要因に他の不明要因が重なったとしても、より正確な予測が可能になります。

このレベルシフトの手法には、もう一つのメリットがあります。

それは、現場の知識や人の判断をモデルに直接反映できるという点です。小売の大規模な予測では、ノイズに過敏に反応しすぎない「適度な安定性」が求められます。一方で、現場の担当者が「この需要の上昇はこれが原因だ」と把握している場合には、その知見をもとに手動でレベルシフトを追加し、モデルに即座に反映させることも可能です。

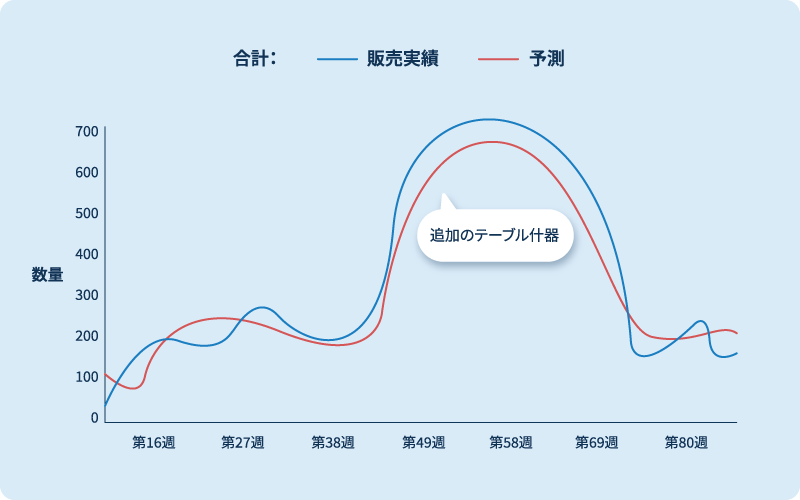

以下に示した図7の例をご覧ください。ある商品が通常の棚とは別にテーブル什器で特設展開されたケースを示しています。この変更はマスターデータ上には記録されていませんでしたが、システムは売上データの変化から、店舗内での陳列方法が需要に影響したことを自動的に検出することができました。

需要予測における機械学習やAIの活用が進むなかで、アルゴリズムが高度になるほど、システムに取り込むデータの「質と正確さ」が重要になります。例えば、ある商品が品揃えに「ある時期」と「ない時期」が明確に記録されていなければ、需要パターンの理解は大きく誤ってしまいます。商品が販売されていた期間の記録は、正しい予測の出発点であることを忘れてはなりません。

加えて、これまでご紹介してきたような需要に影響を与える要素(曜日、天候、プロモーション、カニバリゼーションなど)は、実際にはひとつずつ発生するわけではありません。多くの場合、複数の要因が同時に、複雑に絡み合いながら需要を形成しています。例えば、週末に好天が重なり、同時に値下げが実施され、結果として同カテゴリ内の他商品に影響が及ぶ――というようなケースは、日常的に起きています。こうした複数要因の複雑な相互作用を同時に捉えるには、人手による分析やルールベースの処理では限界があります。そのため、こうした複雑性を前提に対応できる唯一のアプローチが、AI(人工知能)や機械学習による予測モデルなのです。

3. 小売の需要予測に機械学習を自在に活用する

AIや機械学習の技術はすでに主流となり、多くの企業で活用が進んでいます。とはいえ、小売企業がこれらの技術をビジネスに取り入れる際には、いくつか注意すべきポイントがあります。中には、小売業特有の事情に基づく考慮点もあれば、「人とシステムの協調」が求められる場面全般に共通するものもあります。例えば、予測や意思決定の根拠がどれだけ可視化されているかといった「透明性」は、どの業界においても重要な要素の一つです。

3.1 小売におけるロングテール商品の扱い方

小売業において、売れ筋商品(ファストムーバー)の需要予測を重視するのは当然のことです。しかし、ロングテール商品(すなわち日または週あたりの販売数がごく少ない商品群)も、在庫フロー全体に占める割合は小さくなく、独自の予測課題を抱えています。これらの商品では、商品単位、店舗/チャネル単位、さらには需要に影響する各要因ごとのデータ粒度が限られるため、予測に大きなばらつきが生じがちです。結果として、データに埋もれたパターンや関係性を識別するのが難しく、ノイズに見える変動の中に本質的な傾向が埋もれてしまうのです。

例えば、売れ筋商品であれば何千件もの販売データが蓄積される一方、ロングテール商品では、数十〜数百件程度のデータしか得られないケースも少なくありません。こうしたデータ不足の状況では、天候や価格変更、陳列方法の変化、季節性、競合の動きといった需要に影響する要因の効果がノイズと見分けにくくなるため、仕入れ判断や補充戦略にも大きな不確実性が生まれます。

さらに、過剰に多くの変数や複雑な処理を投入してしまうと、モデルが「学習しすぎて(過学習)」ノイズに反応してしまうリスクが高まります。こうしたモデルは、学習時点では精度が高く見えても、新しいデータに直面した途端に極端な反応を示す「神経質な予測」を生みやすく、現場での信頼性を損ないます。

こうしたロングテール商品における希薄なデータへの対応として最も効果的なのが、データのプール(data pooling)というアプローチです。これは、小売企業が自社の保有するさまざまなデータを複数の視点で束ねて活用する考え方で、以下のような観点が含まれます。

- 販売チャネル

- 商品タイプ

- 店舗所在地

- 期間

- お客様の行動、嗜好、人口統計

- プロモーションデータ

このようにデータを横断的に集約することで、各商品・ロケーション単位では不十分だった情報を補完し合い、需要に影響する要因(プロモーション、天候、季節性など)に対する理解を深めることができます。

このプールモデルは、「多層モデリング(multilevel modeling)」と呼ばれる統計的手法の基盤としても機能します。多層モデリングでは、階層構造に応じて情報を統合・活用し、モデルの精度と堅牢性を両立させることができます。アルゴリズムが自動的に「店舗×商品」「地域×商品」「チェーン全体×商品」など、分析に最適なレベルを柔軟に選択できるため、人手による介入なくスケーラブルな予測を実現します。このアプローチにより、ロングテール商品の需要予測にありがちな不安定さを抑えつつ、精度と再現性の高いモデル構築が可能になります。

3.2 人の経験を活かす

需要予測や補充業務の自動化は、サプライチェーンに混乱が生じている局面において非常に有効です。予測業務にかかる時間を大幅に削減し、担当者が本当に必要な判断に集中できるようにしてくれます。とはいえ、すべてをシステムに任せきりにすることはできません。特に、企業に大きな影響を及ぼすようなイレギュラーな出来事が発生した際には、担当者がシステムの判断を導く役割を果たすことが不可欠です。このような状況では、「正確な予測を出す」ことだけにとどまらず、予測に基づくリスク評価や意思決定も求められます。例えば、「この売上上振れ・下振れの可能性をどう受け止めるべきか」といったビジネス的な判断も、人が担うべき重要な領域です。これは、外部環境が不安定なときだけでなく、需要が安定している平時においても同様です。

人とシステムの協業は、行動につながる形でのデータ活用(=アクショナブル・アナリティクス)という形で、常に必要とされます。

どれほど高度な予測モデルであっても、100%の精度はありえません。そのため、担当者が予測の内容を確認・理解し、必要に応じて調整する場面は必ず発生します。このとき役立つのが、予測を可視化するツールです。どの要因がどのように予測に影響しているかを直感的に把握できることで、システムの判断に対する信頼感が生まれます。担当者は、こうしたツールによってシステムの予測精度を信頼できるようになり、日常業務に関してはシステムに任せる一方で、急激な変化や例外的な状況への対応に集中することができるようになります。

予測システムに透明性が備わっていることは、担当者にとって大きな価値を持ちます。例えば、現在のデータ品質を見直したり、より適切な商品分類を追加したり、あるいは「最安値」という変数を加えるなど新しい予測要因の組み合わせを試す判断材料にもなります(前述の例を参照)。これに対して、「なぜこの推奨が出されたのか」がわからないブラックボックス型のシステムは、意思決定の妨げになります。透明性が欠如した状態では、システムの提案が信頼できず、利用が定着しない原因となってしまうのです。実際、こうした可視性の低さはユーザーの信頼を急速に損ね、システム導入後も活用が進まない要因のひとつとなっています。

3.3 需要予測は小売計画と最適化の一部にすぎない

需要予測は小売業にとって欠かせないものですが、どれほど高精度な予測であっても、それをもとに賢明な意思決定がなされなければ意味がありません。システムが持たない現場の情報をユーザーが補完することで、人が介在することで予測にさらなる価値が加わる場面も多く存在します。なぜなら、予測アルゴリズムの出力は、あくまで与えられたデータに依存しているからです。

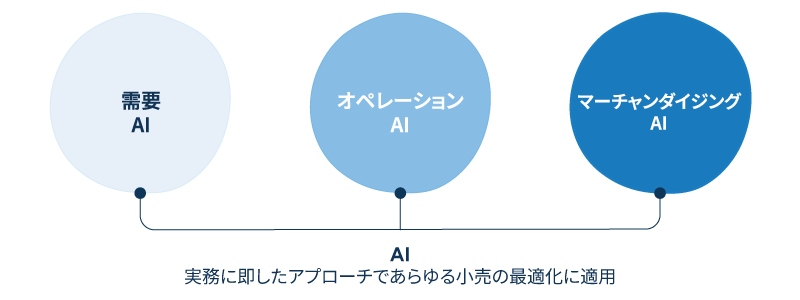

例えばロングテール商品の管理においては、予測の精度よりも補充や棚割の最適化によって、いかにスムーズで省力化された商品フローを実現するかの方が、利益への影響は大きくなります。こうした考え方に立脚し、すでに先進的な小売企業では、AIを需要予測だけでなく、業務全体(需要・オペレーション・マーチャンダイジング)に統合的に活用し、収益性と持続可能性の両立を図りはじめています。

需要予測における機械学習の導入は、小売業におけるAI活用の基盤づくりとして極めて重要です。しかしその可能性は、予測にとどまるものではありません。進化したAIツールは、予測型の在庫管理やサプライチェーンの診断、店舗運営の改善など、小売業の計画業務における多様な課題に対応できます。具体的には、作業人員の最適配置、店内オペレーションの改善、マークダウン施策の自動化など、実務的かつ幅広い分野での応用が期待されます。

このように、小売業におけるAIの活用が「予測」にとどまらず各業務機能へと統合されていくことで、より迅速かつ実効性の高い成果が期待できます。その結果、業務の効率化とサステナビリティの両立を実現する、新たな成長サイクルが生まれつつあるのです。

FAQ

1. 機械学習とは何ですか?

機械学習とは、追加のプログラミングを必要とせず、システムがデータだけをもとに自動的に学習し、推奨や判断の精度を高めていくAI(人工知能)の一機能です。大量のデータをアルゴリズムに取り込むことで、そこからパターンを見つけ出し、次の意思決定に活かす仕組みです。特に小売のように膨大なデータを日々生み出す業界において、機械学習は非常に有効です。人手では処理しきれないボリュームの情報を短時間で分析し、有用な示唆や予測を提供する力があります。

2. 需要予測で機械学習はどう活用されていますか?

機械学習は、需要予測において、日々の需要に影響を与える多種多様な要因や、それらの複雑な関係性をモデルに取り込むために活用されています。アルゴリズムは、さまざまな情報源から得られる大規模なデータセットを処理・分析し、機械学習モデル(MLモデル)を継続的に精緻化します。こうして構築されたモデルにより、小売企業は各店舗や各チャネルにおける日々の商品ニーズをより正確に予測できるようになります。その結果、在庫リスクを最小限に抑えながら、お客様の求める商品を欠かさず提供することが可能になります。

機械学習モデルは、繰り返し現れる需要パターンに加え、社内の意思決定(プロモーションや価格変更など)や、天候・地域イベント・競合の動きといった外部要因の影響も測定することができます。これにより、より精度が高く、粒度の細かい、そして自動化された短期〜長期の需要予測が可能になります。

3. 小売企業が機械学習を活用して需要予測の変動に対処するには、どうすればいいのでしょうか?

小売企業は、機械学習アルゴリズムを活用することで、過去の販売データを分析し、従来の予測手法では見落とされがちな潜在的なパターンを発見することができます。さらに、これらのアルゴリズムは、市場動向や消費者行動、天候や景気の変動といった外部要因も変数として取り込むことができます。このアプローチにより、予測精度が向上するだけでなく、需要の変化にも迅速に対応できる体制を構築することが可能になります。

4. 機械学習は小売業の需要計画をどのようにして改善できますか?

機械学習を活用して小売業の需要計画を改善するには、以下のステップをご検討ください。

- 機械学習を活用した需要予測テクノロジーを導入し、社内外の多様なデータソースから得られる大規模データを処理・分析できる体制を整える。

- 機械学習アルゴリズムを活用して、繰り返し発生するパターンや社内の意思決定、外部要因が需要に与える影響を捉え、より精度が高く粒度の細かい予測を実現する。

- ロングテール商品に代表されるようにデータが希薄な場合にも対応でき、過学習を回避できるような、高度で優秀な機械学習アルゴリズムを採用する。

- 透明性の高いソリューションを活用し、予測の仕組みを担当者が理解できる状態を保つことで、機械学習と人の知見を組み合わせる。また現場の知識をもとに予測を微調整できるようにする。

- 収益性とサステナビリティの向上を目指して、需要、業務、マーチャンダイジングといった主要な計画プロセス全体にAIを適用する。

機械学習を需要計画プロセスに取り入れることで、予測精度の向上、在庫水準の最適化、そしてサプライチェーン全体の効率改善を実現しましょう。